Сергей Гаранин: Взаимопомощь и солидарность сегодня заперты в камерах. Но они сохраняются

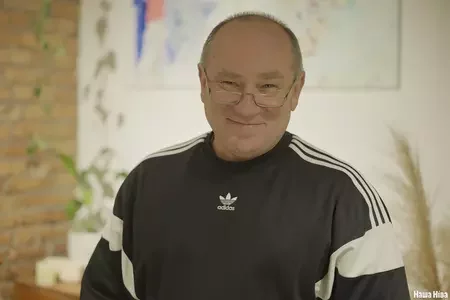

Ученые редко выходят в публичное пространство и попадают во внимание других. Но внутри научного сообщества идет своя бурлящая жизнь. О том, как на сегодняшний день смотрит человек науки, с бывшим сотрудником Академии наук Сергеем Гараниным поговорил «Новы Час».

— Последние дни у вас были не очень легкими и приятными. Как вы сейчас?

— Нормально (смеется). Знаете что: мне уже 8 часов спать много, я сплю часов 6-7, не больше. И в тюрьме после отбоя нельзя ходить по камере. Даже не вставали в туалет, чтобы не беспокоить других. «Ребята, Спокойной ночи!» — и все. Бывает, только под утро кто-то встанет. Ну и что мне делать? Лежу и думаю: « Ну вот, если сказать себе честно, где было сложнее, страшно и опасно — мне сейчас в тюрьме или 19-летнему парню в Забайкальском военном округе, когда я там служил?» И я однозначно сказал себе: «Да, в армии тогда было и тяжелее, и страшнее, и опаснее». Это был 1984 год, когда о «дедовщине» еще не говорили, а она была в полной, классической форме.

Конечно, когда человек попадает в другие условия, он переживает стресс. Происходит мобилизация внутренних ресурсов организма, психики. Стрессоустойчивость у людей разная, скорость привыкания к условиям — тоже. Но, так или иначе, приспосабливаются все. А вот когда эта мобилизация исчезает, человек начинает «задним числом», уже вернувшись домой, слабнуть, чувствовать себя плохо, у него появляются панические атаки, ожидание, что сейчас приедут и арестуют и так далее.

Причем здесь есть еще один нюанс, о котором я тоже думал. Дело в том, что обо всех этих бытовых условиях — скученность людей, отношение охранников, соответствующая еда, свет, побудки, «шмоны» и всякое такое — есть рассказы в СМИ, но они не отражают происходящего на Окрестина сейчас на самом деле. А происходит вот что: противостояние этой системе.

Чего хочет от нас система в лицах ее представителей — начальников, чиновников, охранников, всяких воспитателей, даже иногда коллег? Система хочет, чтобы вы стали ее частью. Не важно какой, но — частью. Заключенным или тюремщиком, бомжом или олигархом — не имеет значения. Главное, чтобы вы расчеловечились и полюбили «большого брата», как Адам Смит в финале романа «1984».

И если вы полюбите, то система даже может предложить вам определенные социальные лифты. Это очень обманчиво, если человек за решеткой и его состояние напрямую зависит от того, приоткрыть продольную кормушку или нет. Однако, на самом деле, в таком же положении находятся сейчас все. Только на свободе это положение терпимее, больше, так сказать, разряжено, а в тюрьме оно существует в крайне сгущенном состоянии. Поэтому все выступает более контрастно.

Лейтмотив духовной или, скажем так, эмоциональной жизни людей в этих условиях — сохраниться, не стать частью системы, не расчеловечиться, то есть, «не быть скотом». Сопротивление все равно есть. 2020-ый год, то, что было тогда — взаимопомощь, солидарность, человечность — все это есть, оно просто закрыто в камерах. Закрыто, но сохраняется.

Вот это главное, а не бытовые условия. А то, что ты голову хозяйственным мылом помоешь — ну, как-то переживешь. К такому приспосабливаешься, тем более что многие сидят там не короткие сроки, им добавляют и добавляют, и добавляют. Это называется «карусель» — когда люди сидят в ЦИПе месяцами. Я сидел с одним дядькой, который там уже два с лишним месяца находится. Последний срок ему дали за репост с канала, что сейчас считается экстремистским. Но репост был сделан аж в 2011 году! Представьте себе. «А что вы делали до 1917 года?»

— Вы ученый, можете ли вспомнить, в какой момент вы поняли, что это ваш путь?

— Я хотел быть историком, меня интересовала археология. Даже в детстве лепил черепа из пластилина и закапывал их в песочнице (смеется). Но на истфак в те годы поступить было трудно: это был факультет, на котором готовили не столько историков, сколько партийных работников. Подумал: все равно архивы закрыты. А о том, какие у нас есть археологические памятники, я не знал. Пошел на филфак пединститута. И вот когда писал курсовую работу по древнерусской литературе, понял, что это мое, и остался.

— Вы изучаете и язык, и литературу, и историю и, наверное, как никто другой знаете, что мы не проходим ничего нового, это все уже было. Почему знания и опыт ничему не учат людей?

— Потому что люди, от которых зависит выбор, не имеют исторического мышления, они не могут сопоставить, типологизировать жизнь в наших условиях с какими-либо латиноамериканскими диктатурами. Это не история ничему не учит. Это они не хотят учиться в истории. А могли бы…

Вот представьте, середина ХХ века, США не хотели проникновения коммунистической идеологии в Латинскую Америку, поэтому они насаждали диктаторские режимы: Стресснера, Перона, Дювалье, Пиночета, Самосы — там этих мелких диктаторов хватало. Автократии развивались по типологически схожим моделям, и такая модель работает у нас и сейчас: Россия не хочет проникновения в Беларусь западноевропейского влияния, поэтому она поддерживает существующую белорусскую модель.

Заметьте, корень того, что у нас произошло в 2020-м, Россия увидела в политике многовекторности. Мол, наши связи с Европой, развивавшиеся достаточно плодотворно, стали причиной социально-политического кризиса. Интересно, как бы они объяснили кризис в собственной стране, который накатывает на РФ сейчас?

Люди эгоцентричны — такова природа человека, к сожалению. Поэтому они часто делают то же самое, что уже было, повторяя в новых исторических условиях старые модели. Так и развивается история. Хотя, конечно, есть и что-то новое.

— Вы сделали академическую карьеру. Не мешала ли она вашей семейной жизни?

— Да я бы и не называл это карьерой. Труд ученого и его достижения, тем или иным образом оформленные и воплощенные, — это не карьера. И признание со стороны коллег, как белорусских, так и зарубежных, тоже. По сути, научные достижения в моем сознании измеряются не дипломами, званиями и должностями, а признанием со стороны коллег. А административная работа… Нет, не мешала. Конечно, ученые, по идее, не должны иметь существенных бытовых хлопот, они должны, как в дореволюционное время, получать такую зарплату, чтобы оплатить расходы по своему обеспечению. Естественно, ученые могли бы работать с большей отдачей — и не только я лично, не только филологи, гуманитарии, но и все другие.

Мой научный руководитель Вячеслав Антонович Чемерицкий, крупнейший исследователь белорусских летописей, когда был аспирантом, снимал с женой в Сельхозпоселке комнату в домике, а рядом с домиком был сарай — они даже кабанчика там держали, ходили в сад собирать листья, чтобы ему подстилать. Ведь питаться же надо! В какой еще стране аспиранты свиней растят? Вот так и делается наука (смеется).

— Наверное, в семье филолога есть большая библиотека. Топ-5 книг Сергея Гаранина?

— Я даже не знаю, как сказать о топ-5. Книга становится рабочим инструментом, и поэтому сейчас мне нужна эта книга, а потом в поле зрения оказывается другая. Но если выбрать из всего объема литературы то, что каким-то образом определило научные взгляды, научную судьбу, я бы назвал Бахтина и Лихачева. И, возможно, еще Гаспарова. После, когда на каком-то возрастном этапе необходимость цитирования и ссылок на других отпадает, начинаешь писать без цитат. Это, кстати, самое страшное (смеется).

Бахтин и Лихачев появились в моей жизни, когда я пришел на филфак. А к тому, конечно, почва уже была подготовлена. Когда-то я читал Конан-Дойла, Стивенсона, Жюля Верна, Вальтера Скотта — и они тоже определенное воздействие на меня оказали. С течением времени мои интересы менялись, и тот же Достоевский меня интересовал уже гораздо больше.

Когда изучал древнюю литературу, я начал смотреть на мир глазами человека Средневековья, и интерес к современной литературе у меня просто отпал. Достаточно долго я не читал ничего из современных произведений.

Умение посмотреть на мир глазами другого человека, увидеть мир так, как видит он, многое объясняет в событиях, в жизни. Потому что наш взгляд — на жизнь, на события, на самих себя, на мир и место человека в нем — очень субъективен. Нам кажется, что мы смотрим единственно правильно и адекватно, а на самом деле это далеко не так. Мы заперты в своем сознании, в истории своей жизни.

Все воспринимается на фоне нашего жизненного опыта, а поскольку этот опыт неповторим, мы все разговариваем на разных языках, замкнутые в своей среде.

— В своем фейсбуке вы много писали о политике, делали много наблюдений и выводов относительно нашей нынешней ситуации. До недавнего времени одной из самых популярных фраз в Беларуси была «я не интересуюсь политикой». Не могли бы вы объяснить, почему важно и нужно буквально каждому интересоваться политикой?

— Это понятно, ведь в нормальной стране и в нормальных условиях человек является избирателем, от его выбора зависит настоящее и будущее его страны. В нашей же ситуации дело даже не только в том, что от выбора человека, от его общественной позиции в значительной степени зависит то, насколько глубоким и обратным будет тот кризис, в котором находится страна. Это большая беда белорусов: мы не чувствуем связи между тем, что говорят, что происходит где-то в политике, и своей собственной судьбой. «Да они говорят там! Меня это не касается». После: «Ага, цены растут!» А почему они растут?

Самая простая модель, я уже не говорю о более сложных вещах. Человек отчужден от политики, и происходило это веками, начиная с царских времен. Становление гражданского общества — это очень длительный процесс.

Так или иначе, политические события будут сказываться на частных судьбах, и если у нас произойдет большой экономический кризис (или при этой власти, или при следующей), в любом случае это отразится на судьбе каждого.

Посмотрите, например, как была построена власть в советское время. Коммунистическая партия, согласно тогдашней конституции, была провозглашена «руководящей и направляющей силой советского общества». Ее высшим органом был съезд, куда избирали делегатов. Делегаты избирали Политбюро и генерального секретаря. Пусть эти выборы были профанацией, но формально они были, и генсек становился главным правителем громадной страны. Однако голосовали за него только коммунисты! Даже при условии того, что по спискам и безальтернативно, каждый коммунист голосовал за делегата областной партийной конференции и далее — на съезд КПСС. Это делали только коммунисты, которых было 18 миллионов, а все население страны — 280 млн! То у нас получается, что 262 миллиона были совсем безголосыми.

Советы являлись лишь занавеской тотальной партийной диктатуры. Вот как была устроена тогда власть. Фактически, это еще хуже, чем сейчас. Народ не учился и не выступал субъектом политической жизни. Отсюда — та инерция, по которой он до сегодняшнего времени никак не сделается субъектом. Только в 2020-м году люди это попытались сделать.

— В 2020 году, когда общество попыталось стать политическим субъектом, кажется, оно не выдержало даже начала этого действия и раскололось на несколько частей. Одни были провластны, другие — против насилия и за новые выборы, а третьи продолжали делать вид, будто ничего не происходит. Как это было в вашем окружении?

— Хочу сказать, что здесь есть свои нюансы. Дело в том, что позиция руководства Академии наук заключалась в том, что «наука — вне политики», а после — «наука должна быть с властью». Аналогичное — «за пределами политики» — было и у тех же германских ученых в 1930-е годы: «Это у них там на улице фашизм. Да, фашизм — плохо, но это ТАМ, а у нас здесь, в лаборатории — наука». То, с чем столкнулись германские ученые, когда все стало явным, конечно, привело их к большому кризису.

В самой же научной среде люди отчасти пассивно поддерживали протесты, а активная часть не была большой — но, тем не менее, она была.

— Академическое сообщество было и остается одним из самых прочных — в том смысле, что, несмотря на репрессии и ситуацию в стране в целом, ни учителя, ни преподаватели не спешат уходить с работы, за что их активно критикуют. Что вы об этом думаете?

— А чего им увольняться? Это же не госслужба, это просто работа. С другой стороны, я не вижу оснований, чтобы и преподавателям, и учителям нужно было увольняться в знак протеста, потому что массового увольнения все равно не будет. Кто-то уйдет — ну и что?.. Пойдет искать работу где-то в другом месте.

Не вижу здесь никакого криминала. Эти учреждения являются государственными, никто не спорит, и люди продолжают в них работать. В этих учреждениях должна быть определенная волна свободомыслия, больше академических свобод. Преподаватель в какой-то степени бывает свободен на своих занятиях, и люди будут работать, пока могут. Если бы у нас была развита сфера частного среднего и высшего образования, был бы какой-то другой вариант, но поскольку она оказалась неразвитой, что-то реализуется в государственных учреждениях.

Нельзя все сводить к вопросам политики. Например, людям все равно нужно будет оказывать медицинскую помощь в государственных поликлиниках, так что теперь делать? Всем врачам уволиться в знак протеста и оставить своих больных, а всем преподавателям университетов — своих студентов? Так не бывает, и так не надо.

— Что вы думаете об учителях, участвовавших в фальсификации итогов выборов?

— Здесь действует принцип, когда человек находится в обойме. В университетах отбор на педагогические специальности происходит в несколько степеней: человек, идущий на такую специальность, сначала относительно комфортно чувствовал себя в школе — какой бы эта школа ни была. Как и человек, который после службы в армии остается в милиции, — значит, ему нравится служить! Кто-то остается в армии прапорщиком. Такие люди всегда найдутся. Это первая ступень отбора.

И вот он окончил университет, его отправили в школу. Но после двух лет он может спокойно сменить работу. Он же этого не делает! Значит, он вписывается в систему. Вот хорошая девочка, она в школе хорошо училась, ее гладили по головке, она молодец — и у нее постоянно были положительные эмоции в связи со школой. А сейчас она уже учительница, она важна — и снова ее словно гладят по головке. Она вписывается в систему, и те самые люди сейчас ей говорят: «Надо сделать вот так. Поставь подпись вот здесь». И человек не способен возразить, но не потому, что он лжец: он не способен сказать «я не подпишу» — ведь как же это можно?

Поэтому так и получается с ними. Тем более там были задействованы не только учителя, на них просто перевели стрелки. На одних участках были учителя, на других — без них.

— Вы, наверное, знаете нынешнюю ситуацию с наборами в вузах. Каким вы видите будущее белорусской системы образования? Есть ли оно вообще?

— Будущее есть. Дело в том, что я работал чиновником в Министерстве образования и знаю эту систему изнутри достаточно хорошо. Все проблемы — как высшего образования, так и школы — руководству министерства видны. И ни один министр никогда не хотел бы эти проблемы углубить, а каждый хотел был их решить.Не знаю, насколько Иванец (нынешний министр образования Беларуси Андрей Иванец) компетентный, он не работал в системе образования, но, в принципе, Были же и другие министры, которые работали там всю жизнь и все это знали на собственном опыте. Почему у них ничего не получается? Почему оно всегда возвращается на круги своя?

Государственная система сама порождает все недостатки. Ее невозможно реформировать по частям. Нам нужно было бы создать два параллельных министерства: Министерство образования и Министерство просвещения, которые могли бы предложить какие-то альтернативы.

Нам нужно развиваться. Образовательный стандарт может быть один, но учебные планы и программы должны быть альтернативными. Значит, нужно, чтобы ученики, родители, студенты, кафедры, университеты могли выбирать для себя. Одни скажут: «Мы будем учить вот по такому учебному плану, по таким программам и по таким учебникам». Вторые: «А мы будем учить вот по этим учебникам». Третьи: «Мы выбираем эти». Если таких альтернативных образовательных платформ будет несколько и если такие платформы будут развиваться самостоятельно, если доходы этих учреждений будут поставлены в зависимость от количества учащихся, тогда они будут соперничать между собой за создание идеального учреждения.

В этом разнообразии и может заключаться будущее образования — не только частного, оно может быть разным. Местные бюджеты также могут финансировать какие-то гимназии или вузы, меценаты или спонсоры, государство может разрешать: мы вам даем финансирование — вы делайте что хотите. И, наконец, государство может иметь обычную муниципальную школу.Если таких вариантов, при соблюдении одного образовательного стандарта, будет определенное количество и если они смогут между собой конкурировать, это может спасти образование.

— У нас же начинал заряжаться этот альтернативный вариант с частными школами…

— Начинал, да, но его задушили. Государство начало подминать под себя все и проникать во все сферы. Такая политическая модель, как наша, не предполагает альтернативы. Она предполагает однообразие, а это тормозит инициативу, творчество, активность.

Модель «правильно — неправильно» предусматривает полную унификацию всего, для нее идеал — это военный механизм, к чему постоянно возвращаются: люди имеют одинаковую прическу, одеты в одну форму, ходят строем и руководствуются в своих взаимоотношениях одним уставом. Они одинаковы. Все прочее обрезается — как ненужные волосы в военкомате. Модель упрощается. Ясно, почему эту систему постиг кризис: она не позволяет раскрываться личности и ее возможностям.

— Нужен ли Беларуси независимый университет?

— Конечно, нужен. И не один. Во-первых, все университеты должны быть в определенной степени независимыми, должен использоваться принцип академических свобод. Но кроме таких университетов, возможно, нужны и филиалы зарубежных университетов. Плюс к этому, должны существовать также университеты, которые не финансируются государством.

— Что вы думаете о том, что в белорусских школах до сих пор отдельно изучаются русский язык и литература, и о мнении, что русскую литературу мы должны изучать в курсе иностранного?

— Должны, конечно. На иностранную литературу в этом случае нужно гораздо больше часов. Это зависит от политики белорусизации в стране — в частности, от белорусизации образования и также от политической ориентации. Здесь надо понимать, что в период до 2020 года (примерно с года 2015-го) Лукашенко сам говорил о «мягкой белорусизации», и эта «мягкая белорусизация» в какой-то степени была, но давалась она ему нелегко. Россия реагирует очень болезненно на малейшее «притеснение» русскоязычного контента, а наша зависимость от России и в те годы, и сейчас очень велика, поэтому все это давалось с большим трудом.

— Вы можете объяснить такой тонкий момент, когда в 2020-м году молодежь, чтобы встать на скамейки, снимала обувь. Этим сначала многие восхищались, а теперь над этим насмехаются.

— Это большой вопрос, и ответ на него может дать скорее политолог. Но дело в том, что любое альтернативное, протестное движение проходит какие-то стадии развития.

Людям в 2020-м году казалось, что сложить бюллетени гармошкой будет достаточно для того, чтобы достичь своей цели. Это были наивные добрые люди. Их наивность разбилась о реальность, люди увидели, что так не сделается.

Они попытались заявить о себе мирным путем. Их разогнали, избили и бросили в темницы. Им показалось, что мирный путь не имеет перспективы. И не исключено, что они попытаются добиться своего силой. Ни я, ни вы ничего с этим не сделаем. Но когда эти люди зальются кровью и будут сотни жертв, массы поймут, что и так невозможно. Так что же тогда делать? И они будут ждать нового окна возможностей.

Так или иначе, это движение должно проходить несколько стадий роста политического сознания людей. И она будет расти, но это не будет в один год.

На фоне Украины сейчас много говорят о силовых методах. И кажется наивным ходить по улицам, дарить милиционерам цветы, поцелуйчики. Но через эту стадию нужно было пройти, так как невозможно стать взрослым, не пережив кризиса подросткового возраста.

И другие народы, другие страны его проходили также. Давайте посмотрим даже на Великую французскую революцию и ее последствия: термидор, Бонапарт, реставрация, следующая революция, Июльская монархия, еще одна революция — и только после этого была республика. Францию, по сути, трясло всеми этими революционными событиями чуть ли не столетие, пока у них что-то не начало вырисовываться. Мы находимся только в начале этого пути, но нам будет легче, так как другие народы этим путем уже прошли.

— Как вы относитесь к силовому варианту?

— Силовой вариант сам по себе возможен тогда, когда у нас есть какая-то возможность его реализовать. Например, в феврале 1917 года массы были вооружены и могли свергнуть царя. Тогда этот силовой вариант был единственно возможным и оправданным. Но когда революция была в 1905 году, то она была подавлена. Поэтому, пока массы разоружены и им противостоит любая вооруженная сила, они не победят, это естественно, потому что вооруженный человек убьет тысячу невооруженных и не остановится. Чтобы подобных кровавых эксцессов не было, нужны реформы. Причем реформы самой власти.

— Можете ли вы рассказать, что сейчас происходит в Академии наук и действительно ли там была облава?

— Облава была. Они взяли 44 человека, двоих вскоре выпустили (а возможно, выпустили и больше). О других знаю только человеках о пяти, которых я видел.

Атмосфера в Академии наук достаточно спокойная. Невозможность решить проблемы политической жизни теми методами, которые доступны обществу, ничего не оставляет человеку. Общество, и в том числе в Академии наук, по-своему расслоилось. Это не социологическое исследование, а мое наблюдение — одни люди отчаялись, они уезжают, другие смирились: «Вчера мы жили? Сегодня живем? Ну и завтра будем жить». Третьи продолжают бороться. Они все равно будут куда-то выходить, что-то писать, их будут сажать, но они будут продолжать. Это небольшая часть, но она есть.

Какая-то часть, увидев такую ситуацию, перебежала в лагерь сторонников власти: «Вот теперь я понял, что это было!» И наконец, как мне кажется, наибольшая часть держит камень за пазухой, ждет «окна возможностей». Эти люди понимают: если они выйдут сейчас с флагом, их «повяжут». Нет возможностей для забастовки или каких-то других действий, и поэтому они ждут.

Власть это чувствует. Едет представитель власти по улице и смотрит: вот идут люди, пешеходы. Сколько из этих людей выходило в 2020-м году на протесты? Да через одного! Сколько едет машин, которые сигналили протестующим? Да все! Кого из них хватать?

Облава в Академии наук да и мое задержание тоже — это результат истерики. Власть бросается, не зная, кого и за что схватить. И поэтому каждого человека тот же ГУБОПиК берет как последнего, как главного протестующего: лицом в пол, колотят его, волокут. А у того был только на рамке номера след от «Погони», и той «Погони» нет там уже много лет, но вот тянут. Некоторые силовики, как мне показалось, спокойнее, но в данном случае они обслуживают эту истерику, занимаясь показухой.

Некого ловить. Идет человек по улице — ну и идет. Завтра он снова станет протестующим, выйдет на баррикады, создаст ту среду, в которой может произойти переворот, но сегодня этот человек просто идет по улице. Лови его!

— В посте, который вы сделали сразу после освобождения, перечислен ряд лекций, которые вы прослушали за решеткой. Означает ли это, что с вами вместе сидели ваши коллеги?

— Да, со мной сидели двое коллег, они тоже читали эти лекции. Но кроме них были и другие заключенные. Один парень по образованию инженер, по философии нам читал лекции православный священник. Там достаточно образованная среда собирается (улыбается).

— Каким было ваше 24-е февраля?

— Я был возмущен, но со мной не произошло катастрофы: об этом много писали, ждали. Сразу понял и сказал, что Россия потерпит поражение, это было абсолютно очевидно, потому что мы знаем, что представляют собой современная путинская Россия и современная российская армия. С другой стороны, мы также представляли себе, что украинский народ поднимется на борьбу. Конечно, я поддерживал и поддерживаю Украину. Народ, который поднимается за свою страну против сгнившей армии, будет непобедимым. Постепенно Украина освободит всю свою территорию.

Империя рушится. Семисотлетний проект построения империи дошел до своей крайней точки, и она будет постепенно разрушаться. Да, это будут годы, может, десятилетия, и ни мы, ни даже ваше поколение не увидим конца этого разрушения, тем более, что иногда что-то будет восстанавливаться. Но процесс идет. Все империи разрушились, наступает время разрушения и этой.

— Очень часто говорят, что поражение России в войне с Украиной — это шанс для Беларуси.

— Перед нами откроется окно возможностей. Но для того, чтобы был шанс его использовать, нам нужно подойти к этому моменту с чем-то. Вот почему этот шанс использовали Литва и Польша? Потому что они точно знали, чего хотели. И поэтому, как только шанс появился, они тут же его и использовали.

Если нам этот шанс дать сегодня, используем ли его мы? Это большой вопрос. В нашем протестном движении очень слабый национально-освободительный компонент. А у них эта составляющая всегда была сильной, потому что для них главным было не то, какой будет Литва или Польша, главное — государственная независимость от России.

У нас национальный элемент еще не сформировался. Поэтому, когда мы говорим о том, что протестное движение проходит определенные стадии, победит оно только тогда, когда протестующие объединятся с омоновцами, а объединиться они могут тогда, когда это будет на общенациональной почве. Когда это будет? Ну … будет. Должно быть.

— Не было ли вам стыдно за то, что вы белорус, когда с нашей территории полетели ракеты на украинские города?

— Я возмущен до глубины души, конечно. Здесь и возмущение, и стыд — все вместе. Додумались что делать! Запустить сюда российские войска и пускать ракеты. По кому?! Против кого? Не укладывается в голове. Как и происходящее в Украине со стороны российской. Это ужас.

— Белорусы-это нация или народ?

— Нация. Конечно, нация. Отвечу отчасти так: некоторые моменты, которых мы не замечаем — наше поведение, стремление выживать в любых условиях, приспосабливаться к любой власти — могут входить в понятие нашей нации. Нация — это не состояние. Это процесс. Поэтому становление политической нации продолжается, но, в принципе, белорусы как нация сложились. Это было фактически подтверждено в свое время созданием ССРБ, потому что большевики неслучайно это делали: оно было создано уже с учетом сложившейся ситуации. Конечно, это была буферная зона для них, но уже в то время, в начале ХХ века, были большие блоки, входящие в понятие нации.

— Я недавно листала роман Уильяма Стайрона «Выбор Софи» и остановилась на моменте, где главная героиня Софья Завистская, рассказывая об опыте существования в Аушвице, говорит, что больше не верит в Бога: «Бог, допустивший Аушвиц, нас бросил». Позволяет ли вам научное мышление верить в Бога? И если да, то какой он — Бог, при котором стали возможными Окрестина и Буча?

— Ну, Окрестина — не Аушвиц, скажем прямо, и даже не ГУЛАГ. Этот религиозный вопрос — из «Братьев Карамазовых». Ответ, который на него дает Алеша Карамазов, когда собирает мальчиков, это и мой ответ тоже: мы не можем, находясь на земле и в некотором времени, представить себе божественный замысел, постичь тайну Божьего устройства мира, но земная жизнь настолько для нас ценна, что мы готовы вернуть Богу билетик. А зря.

Я ученый, но в определенной степени могу допустить существование Бога. Конечно, это не то, когда ты придешь в церковь и тебе священник скажет «Господи, помилуй», ведь священник тоже человек и тоже ошибается, и церковь тоже общественная организация, в конце концов, а не организация небесная, она не непорочная.

— Кем вы видите себя здесь дальше?

— Истопником, например (улыбается). Конечно, меня сейчас не возьмут работать ни в одно учреждение. Если не посадят вообще, найду какую-то работу. А после, думаю, я еще успею вернуться и к научной деятельности. По крайней мере, как к ученому они ко мне претензий в НАН Беларуси не имеют. А политика — «это другое», как сейчас любят говорить.Мы говорили об альтернативных возможностях в сфере образования, но ведь они могут существовать и в сфере науки — научные центры разные, например. Все может быть. Возможно, и для меня что-то такое найдется.

— То есть вы уезжать не собираетесь?

— Вопрос «уезжать — не уезжать» будет решаться только в том случае, если мне реально будет грозить серьезная опасность. Да, она есть. Но мне скрывать нечего — все открыто. И я нигде не призываю к антигосударственным действиям. Ну, а если будет конкретная угроза — тогда возможно. И то это еще вопрос, уеду ли я.

Мне на своей земле будет легче. Тем более что сидели оба мои деды и отец, так что это у меня на роду написано. Я вырос в диссидентской среде, поэтому здесь ничего нового нет (смеется).

— Какой вы видите Беларусь через пять лет?

— Думаю,что, если ситуация принципиально изменится (а она когда-то изменится), тогда все и начнется. Тогда начнутся проблемы гораздо большие. Однажды мы уже это пережили. Для нас главным было сбросить коммунизм. Когда коммунистов сбросили, когда все это рухнуло, стало гораздо хуже, и тогда возникли другие проблемы, которых никто из нас не ожидал.

Так вот, если будет перелом эпох, людям будет очень трудно найти себя в том мире, который настанет. Острый кризис неизбежен. И чем дальше затянется наша зависшая ситуация, тем сильнее он будет.

Когда тот же милиционер рассчитывал на оплату, пенсию, кредит, он был «в обойме», и вот его в результате сокращения выбрасывают (ведь милиционеров слишком много для этого государства), куда он пойдет? Он окажется буквально на улице, не умея ничего делать. И как быть человеку? Меня уволили, но я могу работать плотником, каменщиком, техником-строителем, механиком паросиловых котельных установок, водителем, учителем. У меня достаточно специальностей. А вот там может происходить кризис гораздо глубже, и не только с силовиками. А рабочих куда? А заводы? Это же белые слоны, их сохранить будет невозможно. И что делать с людьми?

Кризис будет страшный. И то «светлое будущее», на которое мы надеемся, на самом деле ни простым, ни легким не будет. Но и назад дороги не может быть. Никуда не денешься, исторический процесс нельзя отменить. И если эта система не работает (а она не работает), то она должна быть измененной тем или иным путем через какое-то время.

Комментарии